第25回 乳幼児嘔吐下痢症

6ヶ月から2歳くらいの乳幼児の間で嘔吐下痢症が流行します。原因はロタウィルスやノロウィルスなどの冬に流行るウィルスが殆どです。

突然吐き始め、続いて水のような下痢(レモン色から白色)になります。嘔吐や下痢は感染したウィルスを体内から排除しようとする大切な防御反応です。熱が出ることもあります。通常1週間くらいでよくなります。しかし、嘔吐下痢が続くと体内から大量の水分と塩分などを失い、脱水状態になることもあります。

そこで家庭での食事や水分補給、病院での点滴・お薬などの対応により脱水を防ぐことがポイントとなってきます

突然吐き始め、続いて水のような下痢(レモン色から白色)になります。嘔吐や下痢は感染したウィルスを体内から排除しようとする大切な防御反応です。熱が出ることもあります。通常1週間くらいでよくなります。しかし、嘔吐下痢が続くと体内から大量の水分と塩分などを失い、脱水状態になることもあります。

そこで家庭での食事や水分補給、病院での点滴・お薬などの対応により脱水を防ぐことがポイントとなってきます

- ・原因のウィルスを殺すお薬はありません。熱や吐き気・嘔吐がある場合は、そのお薬を処方します。

- ・家庭での食事療法と水分補給が一番大事です。

- ・吐き続けるときや脱水状態が強いときは点滴や入院が必要になることもあります。

- ・予防には、生後2か月からのロタウィルス予防接種が有効です。しかし、現在のところノロウィルスには予防接種はありません。

吐いた後は

- ・30〜60分はおなかの安静を保つために絶飲食にします。

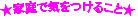

- ・その後、5〜10mlの湯冷ましやOS-1(経口補水液:薬局に売っています)を与え、吐かないことを確認しながら与える水分を少しずつ増やしていきます。

- ★注意★

- ・大人がよく飲むスポーツドリンクは、けいれんなど引き起こすおそれがあるので避けましょう。

- ・脱水状態になったからといってあわてて一度にたくさん飲むと吐いてしまう場合がありますので注意が必要です。

吐いた後に与える水分

軽度の脱水には経口補水療法が最適です。- ・水分補給には塩分と水分の補給が必要です。経口補水液は塩分と糖分の配合バランスを考慮された飲料で軽度の脱水であれば点滴に代わるものです。

- ・経口補水液は病院または調剤薬局でお求めできます。

- ・水分補給の目安:学童・・・・500ml〜1000ml/日 幼児・・・・300〜600ml/日

- 手作り経口補水液

- 砂糖40g(大さじ4.5杯)と塩3g(小さじ1/2杯)、湯冷まし1Lをしっかり合わせ混ぜます。好みで仕上げにレモンやグレープフルーツを絞りいれると飲みやすくなりカリウム補給にもなります。

- ● 母乳の場合:授乳をやめてはいけません。1回7〜10分くらいまで、1〜2時間毎に与え、必要に応じて経口補水液を加えます。

- ● ミルクの場合:アクアライトやアクアサーナなどの乳幼児用イオン飲料はありますがあまりお勧めはできません。経口補水液を一緒に使えばミルクは薄めずに回数を増やして少しずつ与えてください。

- * 乳幼児用イオン飲料と経口補水液の違い

乳幼児用イオン飲料は汗をたくさんかいたときに飲むことを想定し経口補水液より塩分少なく糖分が多めです。嘔吐や下痢がひどいときは、乳幼児用イオン飲料より吸収されやすい経口補水液が理想的です。

- ● 離乳食を食べている場合

- ・ 母乳・・番茶・経口補水液(OS-1)

- ・味噌汁の上澄み(だし汁1L:味噌約66g)

- ・野菜スープ

- 野菜スープのつくり方

- 大根・白菜などを小さく切り、ひたひたになるくらいの水を加え煮崩れない程度に煮ます。そして濾し塩分0.8%濃度になるよう(例)水1Lに対し、塩8g(小さじ1.5)加え汁の部分だけを用います。

<避けたいもの>

×オレンジジュース、トマトジュース

★ こういうときは早めに病院へ!★

元気がなく顔色が悪いとき・唇が乾いておしっこが少ないとき・病院から戻っても吐き続けるとき・目が落ちくぼんで泣いても涙が出ない

嘔吐がおさまって下痢が続いている時期

嘔吐がなければすぐにいつも食べなれている食事を早めに始めます。食事を開始する時には消化のよいものからはじめましょう。

<食べさせるもの>

- ○ 母乳の場合:下痢のひどいとき母乳はそのまま続けて、短い時間で切り上げ回数を多くします。下痢がよくなってきたらいつもの通りほしがるだけ飲ませてください。

- ○ ミルクの場合:ミルクは薄めないで、そのまま飲ませます。

または下痢が続くとき先生からの指示があればラクトレス、ソーヤミール、ボンラクトなどの下痢用のミルクを使うことがあります。 - ○ 離乳食の場合はいつもより柔らかく水分・塩分を多めにしたものを与えます。

- ○ 幼児には消化のよいでんぷんなどの糖質(うどんのくたくた煮、つぶしがゆ、おじやなど)与えます。

<避けたいもの>

- ×牛乳・乳製品

- ×繊維の多い野菜・サツマイモ・海藻類

- ×発酵しやすいもの(砂糖が多く含まれているもの、サツマイモ・栗・生の果物・豆類)

- ×消化しにくいもの(貝類・イカ・タコ・赤飯・ラーメン・漬物)

食欲と元気が出てきたら(便が黄色・軟膏状便、1日3回くらいの時期

① 2〜4日くらいかけて今までの食事に戻していきます。

① 2〜4日くらいかけて今までの食事に戻していきます。- ② 下痢がひどくなかったら食事内容を少し戻し、1〜2日様子を見ます。

(お粥・柔らかく煮た野菜・豆腐・卵黄)

↓

軟飯・うどん・パン・みじん切り野菜

*白身魚・卵類:*半熟卵・茶碗蒸し・卵豆腐)

*アレルギーやその疑いがある場合は注意が必要

↓

普通食

- ・ 吐物や下痢で汚染した衣服はすぐに着替えて洗う

- ・ 手洗いを十分に行い感染の拡大を防ぐ

- ・ タオルを清潔にする、こまめに変える。

- ・ 汚物のついた、床、布団、便器や水道の蛇口なども丁寧に水で洗います。消毒液にはジアミトール10%液、なければ家庭用ハイターを薄めて、布巾で絞って拭き取ります。その際、手袋とマスクをつけることを忘れないように。

文責/桑原医院 管理栄養士 坂井エリサ(さかいえりさ)